迎接党的十八大 特刊·数说

1.1万亿斤 粮食生产稳登新台阶 等多篇

1.1万亿斤 粮食生产稳登新台阶

解读人:农业部种植业管理司司长 叶贞琴

|

2011年,我国粮食产量达到11424亿斤,实现半个世纪以来首次连续8年增产,首次连续5年稳定在1万亿斤以上,首次迈上1.1万亿斤的新台阶,水稻、小麦、玉米三大主粮合计首次超过了1万亿斤,粮食人均占有量首次达到850斤的新水平。

粮食“八连增”对保障农产品有效供给、稳定物价水平具有特殊重要的意义,为促进国民经济平稳较快发展提供了有力支撑,为保持社会和谐稳定作出了突出贡献。十六大以来,我国粮食自给率始终保持在95%以上,三大主粮保障自给,其中小麦平衡有余,稻谷、玉米基本平衡。

2003年我国粮食产量为8613.9亿斤。从2004年开始,实现恢复性发展,2004—2006年粮食年均增产449亿斤,2007年恢复到10032.1亿斤,2007—2010年稳定在10000亿斤以上。2011年迈上11000亿斤的新台阶,至此我国粮食产量首次连续5年达到10000亿斤以上,表明我国粮食综合生产能力稳定登上了1万亿斤的台阶。

粮食“八连增”,成绩来之不易。经过10年的探索和努力,在政策扶持、科技支撑、抗灾减灾、行政推动等方面形成了一整套行之有效的做法和机制,走出了一条中国特色粮食生产发展之路。

展望“十二五”,我们将立足国内实现粮食基本自给、确保自给率95%以上。粮食播种面积稳定在16亿亩以上,粮食综合生产能力稳定在5.4亿吨以上。水稻、小麦、玉米三大粮食作物自给率达到100%。从长远来看,要建立粮食稳定发展长效机制,需要建立耕地资源保护和有效利用、科技支撑、粮食生产基础设施投入、保护主产区和种粮农民积极性、粮食生产抗风险能力等五方面的长效机制。

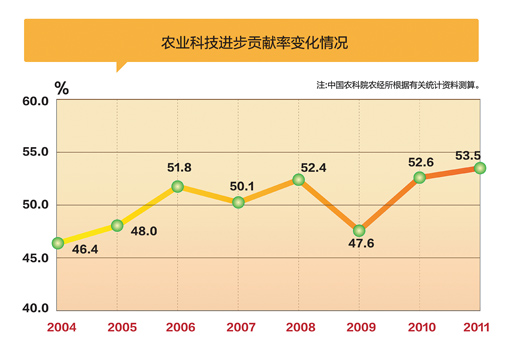

53.5% 科技贡献率快速增长

解读人:中国农科院副院长 唐华俊

|

2002年我国农业科技进步贡献率是42.3%,2011年为53.5%,10年增长10个百分点。这一变化标志着我国农业经济增长由主要依靠要素投入为标志的粗放型增长向依靠科技进步为支撑的集约型增长转变。

2011年,我国粮食单产增加对总产提高的贡献率达到85.8%,农作物耕种收综合机械化水平达到54.5%,科技对农业增长的贡献率达到53.5%,标志着科技已成为支撑我国农业发展的主要力量。突出表现在四个方面:一是在科技创新方面,建立了超级稻、转基因抗虫棉、矮败小麦、杂交大豆等高效育种技术体系,培育出一大批优质、高产、多抗、广适的农作物新品种,促进了主要农作物单产提高和品质提升。二是动植物疫情防控和病虫害综合治理技术研究取得重要进展,保障了农业生产安全。三是小麦生产基本实现全程机械化,水稻机插、机收和玉米收获机械化快速推进,推进我国农业生产方式实现了人畜力为主向机械作业为主的历史性跨越。四是大范围开展病虫害统防统治、粮食作物跨区机收,农业专业化、社会化技术服务不断扩大,促进了农业生产规模化、标准化和产业化发展。

今后一个时期,加快农业科技进步,主要方向是调整创新方向和重点,转变农技推广和服务方式,创新农业科技管理体制机制,把保障国家粮食安全作为首要任务,促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化,构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。

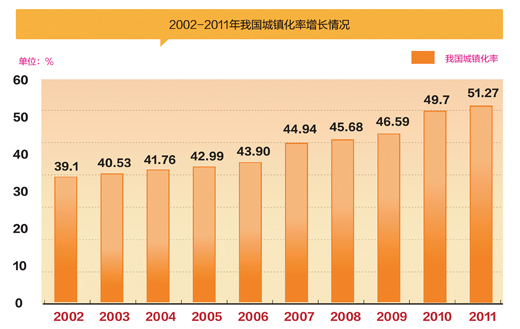

51.27% 城镇人口首超农村

解读人:农业部产业政策与法规司司长 张红宇

|

2011年,全国城镇人口达到6.91亿,城镇化率首次突破50%关口,达到了51.27%。这表明我国已经告别了以乡村型社会为主体的时代,进入到以城市型社会为主体的新时代。10年间,我国经历了世界上最大规模的城镇化过程,城镇化率年均增长1.35个百分点。

城镇化应当是人口城镇化,而不仅仅是土地的城镇化。真正的城镇化,必须实现好、维护好农民在城乡的权益。要通过改革使农民在城镇充分享有就业、住房、教育、医疗、社保等公共服务,让农民真正洗脚上田、无牵挂进城。这必将带动消费和投资,对经济社会发展全局起重要推动作用。

我国必须走中国特色的城镇化道路,应当以中小城市和小城镇为主,降低城镇化成本,减少改革阻力。明确重点区域,以中西部地区为主推进城镇化。突出重点人群,应当首先让已在城镇稳定就业居住的2亿多农民工,特别是新生代农民工在城镇落户。农民工群体数量庞大,落户问题不可能一蹴而就,需要循序渐进、逐步突破。明确改革重点,率先解决进城农民工最关心的公共服务问题。首先是住房,考虑到政府和农民的经济能力,今后应当先是通过租房而不是买房来解决进城农民的住房保障问题。其次是教育,切实保障农民工子女平等享受教育的权利,着力解决好农民工随迁子女入园难和不能就地参加高考问题。再次是社保,加强城乡社会保障制度衔接,逐步实现城乡统一标准,尽快提高农民工参保率和保险的保障水平。最后是就业,探索建立农民工工资稳定增长机制,完善工资集体协商制度,让农民工对薪酬有更多的话语权。

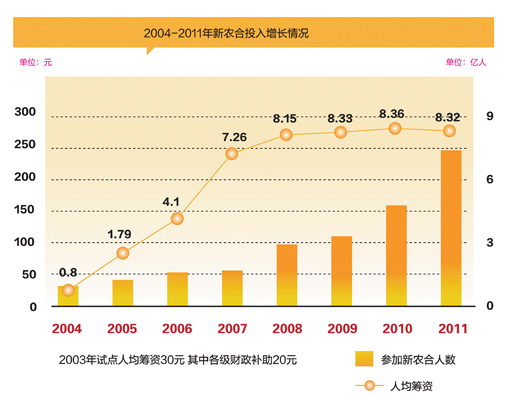

8.32亿人 新农合基本覆盖

解读人:新型农村合作医疗研究中心常务副主任 汪早立

|

2003年,为解决广大农村居民健康保障问题,我国建立了新型农村合作医疗制度。十年发展,新农合制度框架已基本建立,管理体制和运行机制日趋完善,运行平稳。2011年,全国参合人口8.32亿,参合率97.48%。新农合制度产生了“农民得健康、卫生得发展、政府得民心、社会得和谐”的良好效应。

2004—2011年,全国新农合实际人均筹资水平由46元增加到246元,住院补偿受益面由3.17%增长到8.46%,实际住院补偿比由27.15%增长到48.42%。2011年,省、市、县和乡级住院的政策补偿比分别达到了45%、55%、70%和80%。同时,新农合补偿范围不断扩大,门诊、住院分娩、重大疾病等均纳入了补偿范围。门诊统筹地区享受补偿的人次数由0.6次提高到1.27次,2011年实际门诊补偿比为40.03%。

随着新农合补偿水平的提高,农民就医的经济负担减轻。2004—2011年,次均自付住院费用占农民人均纯收入比例由72.31%下降到28.92%。新农合促进了农民对医疗服务的利用。国家卫生服务调查数据表明,2003—2008年调查地区农村居民两周患病未就诊比例则由45.8%下降为37.8%。农民医疗服务利用水平的提高,改善了农民的健康状况。除医疗服务外,新农合还推动了常规性体检和妇幼保健的服务利用,有利于“有病早治,无病早防”,改善了农村居民的生活方式,提高了他们的健康水平。有关研究表明,服务利用率的提高使得参合农民的健康水平提升了3%—5%。

十年大事记

●2003年3月,《农村土地承包法》施行,第一次以法律形式赋予农民长期而有保障的土地承包经营权,标志着我国农村土地承包步入法制化的轨道。

●2004年,时隔18年之后,中共中央国务院再次发出关于“三农”问题的一号文件。至今连续9个中央一号文件锁定“三农”,提出了一系列强农惠农富农的重要政策措施。

●2004年起,我国建立对农民的直接补贴制度。2011年中央财政用于种粮农民直接补贴、良种补贴、农机具购置补贴及农资综合补贴的资金已达1406亿元。

●2005年10月,党的十六届五中全会提出按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,建设社会主义新农村。

●2006年1月1日起,延续了2600多年的农业税全面取消。

●2006年初,国务院发出《关于解决农民工问题的若干意见》,指出要建立保障农民工合法权益的政策体系和执法监督机制,建立惠及农民工的城乡公共服务体制和制度。

●2008年10月,党的十七届三中全会通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,对新形势下农村改革发展作出了新的战略部署,明确了到2020年农民人均纯收入比2008年翻一番的目标。

●2011年,中央财政投入130多亿元资金,在主要牧区全面启动实施草原生态保护补助奖励机制。

●2011年全国粮食总产11424亿斤,首次迈上11000亿斤新台阶,连续第五年稳定在10000亿斤以上,实现半个世纪以来首次连续八年增产。农民收入增速实现了“八连快”。

●2012年1月,国务院印发了《全国现代农业发展规划(2011—2015年)》,首次系统提出了现代农业发展指导思想和奋斗目标。

十年金榜

我国稻谷、小麦、棉花、油菜籽、花生、蔬菜、水果、肉类和禽蛋产量稳居世界第一位。

我国水产品总产量连续20多年位居世界首位。我国水产品出口额连续10年位居全球首位,连续12年位居我国农产品出口首位。

2010年,我国饲料产量达到16200万吨,首次超过美国成为世界第一大饲料生产国。

2011年9月19日,中国农业部验收组公布,袁隆平指导的“Y两优2号”百亩超级杂交稻试验田平均亩产926.6公斤,创中国大面积水稻亩产最高纪录。

中国农科院在国际上首创了小麦群体改良的“矮败小麦”,可连续和大批量地培育小麦新品种,提高育种效率数十倍。

财政支农持续加力

|

农产品质量更安全

|

农民增收迈快步

|

畜产品产量快增长

|

提示信息

提示信息