农民种田新景象:村看村 户看户 群众都看示范户

今年,农业部在全国确定了100个科技入户试点县,落实了91871个示范户,全国31个省(自治区、直辖市)也参照农业部的做法,确定了132个省级科技入户试点县。如今,科技入户工程实施半年了,到底怎么样?取得了哪些成效呢?带着这些疑问,记者6月3日跟随农业部科技入户示范工程专家组来到了河南省安阳市滑县,专家组对城关镇贾固村、留固镇西信都村和枣村乡大屯村这3个示范村的8个示范户进行了田间实地测产,结果显示:最高亩产533.2公斤,最低亩产457.7公斤,8个示范户平均亩产达到493.2公斤,与2004年全县平均亩产421公斤相比增产了70多公斤。

在测产现场,当记者问到科技入户的效果时,滑县县长张金泉告诉了记者以下一组数字,今年,滑县的农业科技入户工程涉及10个乡(镇)、100个行政村,1000个示范户的小麦种植面积9881.6亩,初步调查,预计平均亩产449.9公斤,比去年426.2公斤增23.7公斤,比非示范户平均单产423公斤增26.9公斤。由于指导科技示范户采用了双促双控、前氮后移、测土配方施肥、病虫害综合防治等技术,1000个示范户比非示范户平均每亩节约生产成本40元,增产增收38元,亩增效益78元。2万个辐射带动户的小麦种植面积127030亩,预计平均单产427.6公斤,比去年421.4公斤增6.2公斤,每亩平均投入降低32元,增产增收6.5元,亩增效益38.5元。

滑县县委书记黄道功告诉记者,多年来,农民一直希望把科技送到千家万户。这些年,县里也探索了很多办法,但效果都不理想,为此,县里也很苦恼。今年,农业部开始实施科技入户工程,切入点非常好,这种抓法农民也非常满意,解决了多年来科技不能大范围到田间地头的问题。同时,也给我们带来了曙光,所以,从省到市再到县的领导都非常重视,亲自到田间地头了解情况,解决实际问题。从今年的夏粮收成和农民的感受来看,科技入户工程符合民心,是真正的民心工程,对于提高农业的产量和品质,增进党群干群关系都发挥了非常大的作用。同时,科技入户工程也给了滑县科技人员一个施展才华的舞台,满足了他们学有所用、奉献社会的愿望,技术指导员大概现在一个月平均进村入户10多次,不仅我们为他们这种敬业的精神感动,农民也非常感动,信任并欢迎他们经常去,当他们的付出得到认可时也会被感动的。

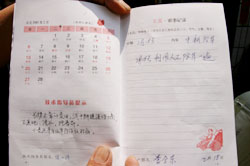

记者在测产现场采访了城关镇贾固村的科技示范户李计堂,他家今年9亩地种的是新麦18号,预计今年小麦亩产475公斤,比去年增产了35公斤。他对记者说:“今年每亩增产虽然没有其他示范户多,但是心里很高兴,首先是我们村的科技示范户名额有限,要经过多方筛选,而自己家被选成了科技示范户,感到很光荣。其次,过去是庄稼活不用说,人家咋做咱咋做,也没有人来指导咱,用肥用药浪费了不少,效益也跟不上。现在,在小麦不同时期的关键时候,技术指导员张心玲就经常到我们示范户的田间,面对面、手把手地免费教我们,不仅学到了新技术、新经验,还减少了投入,增加了收入,你说我们老百姓怎能不打心眼里感到高兴呀?不过我也感到责任重大呀,因为还要带动20户,现在是学了技术后,就把他们叫到我家,技术员如何教我,我就如何教他们,有时也把技术指导员带到田间地头,在指导我的同时,也示范给他们看,让他们跟着学,跟着做。如今麦子快收获了,他们也增产了,都更愿意和我一起干了,还争着要当科技示范户呢,现在搞生产是村看村、户看户,群众看的是示范户。”

科技示范户李全东也来到记者身旁,他家9.4亩地今年种的是周麦16号,经专家测算,平均亩产493.2公斤,比去年增产了58.2公斤。他高兴地告诉记者:“科技入户好啊!过去播种每亩30—40斤,在技术指导员的指导下,今年我只使用了20多斤,减少了10多斤,还推迟了浇返青水的时间,试用了氮肥后移技术,省了化肥近100斤。在防蚜虫时,按照技术指导员的要求,只打了一遍药,比过去少打了2遍,而且一直到麦子成熟,也没发现一个蚜虫。明年希望更多、更高的技术来我们这些户,好让我们的产量再高一点,投入再少一点。”随后,他又兴致勃勃地向记者讲起了如何带动其他农户科学种田窍门,“现在给我的目标任务是20户,技术员教我什么技术我就立即兑现,现学现卖,全都传授给他们。有时候谁来我家就跟谁说说,有时候也特意叫他们来我家坐坐给他们讲,对那些不想来的,我就叫他们到我们家喝喝茶,先给他们放一段电影光盘后,再放一些科技光盘,或者把技术员给我讲的告诉他们,这样一引导,也就都带动起来了。现在我的技术水平提高了,产量收入增加了,在村民中的威信也提高了,我用什么种,他们用什么,我什么时候打药,打什么药,他们都跟着做。”“不过,还得感谢我的老师张心玲。她经常来,召集我们一起培训,到田里指导。过去都是我们到乡里开个会,专家给我们讲讲该干什么了,可现在不一样了,到时候技术指导员就来我家,不会做就手把手地教,感觉真好!现在我要好好多学点,今后,也想当个技术指导员,有决心和信心把我们村近200户都带动起来。”

记者在测产现场找到了技术指导员张心玲,她告诉记者,“以前,我一年也就去10来次,现在经常坐公共汽车到村里或者田间地头去,大概一个月平均就得去10多次,虽然很累,也没有了节假日,但是心里很高兴,因为科技入户工程给了自己一个自我实现的舞台,在跟专家学习的同时,知道了自己要干什么,怎么干,也在传授给农民的实践中真正做到了学以致用,由于帮助农民解决了一些实际问题,受到了他们的欢迎。比如,农民在防治麦蚜虫时,用药是对的,也不是假药,可是打了3、4遍就是不管用,后来我告诉他们,蚜虫在温度高的时候往上走,温度低的时候往下走,要从下往上打药,现在打一遍就行了。”

在听完了地方领导、科技示范户和技术指导员畅谈科技入户的成效后,记者找到了农业部科技教育司巡视员白金明,他告诉记者,从现在科技入户的实施情况来看,基础打的比较扎实,据各地反映的情况来看,各级农业部门的干部、专家和技术指导员只要进了村户,与农民面对面,手把手,心贴心,粮食增产10%没问题。他对记者说,科技入户的目标是为了解决技术推广的最后一公里,主要解决推什么、怎么推和谁来推的问题。推什么,今年农业部发布了50个主导品种和20项主推技术;怎么推,部领导要求,要工作措施到村,上下联动抓户,各级农业部门的干部和各级各类的农业专家都要进村入户,这样就跟农民有了零距离的接触;谁来推,关键要让农民来推,现在是干部在推、专家技术人员在推,今后要建立一个长效机制,把农民的积极性调动起来,使其成为技术推广的生力军,在一个村屯选一户,把他培养成示范户,再通过这个示范户的带动,把技术普及到千家万户。现在通过技术人员直接到户,技术要领直接到人,良种良法直接到田,最后一道坎已经跨过去了,并且和农民面对面、心贴心了,有一些示范户的技术水平也已经很高了,到今年秋天或者明年春天甚至长远的两三年之内,相信他们的技术水平足以能够带动周边的农户。今后还要把他们培养成为科技的推广员、政策的宣传员和信息的辐射员,由此来说,科技入户的作用也就不仅仅是为了节约多少成本,增产多少粮食,而是要通过科技入户这种机制的带动,为将来构建一个多元化的推广体系。

|

|

|

|

提示信息

提示信息