掘地三尺,土壤“开口说话”?

随着中国经济社会快速发展,城乡结构剧烈演变,土地资源利用方式发生重大变化,耕地保护面临多重压力。土壤三普作为一项重要的国情国力调查,对耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤重新摸底,为科学开发土地后备资源、坚守耕地保护红线、进一步优化种植结构提供基础支撑。

2022年8月,湖北省启动土壤三普工作。作为一项“技术活”,土壤普查分为外业调查采样、内业测试化验、成果编制与汇总三个环节。外业调查采样工作质量,决定土壤三普最终成果的应用成效。

近两年来,省930名采样与质控专家寒来暑往、风吹日晒,以一丝不苟的态度和精益求精的精神,提前半年完成外业调查采样任务,高质量采集样点84842个。其中,40名剖面专家带领团队,完成3632个剖面样点的挖掘、采集,采样质量位居全国前列。

掘开的土壤中,究竟藏着什么秘密?为土壤“体检”要查哪些指标?野外作业要克服哪些困难?土壤三普与全国第二次土壤普查有何不同?近日,湖北日报全媒记者走访多位“土”专家,听他们讲述那段与“泥”为伴的日子。

关键词 先进

新科技让土壤“开口说话”

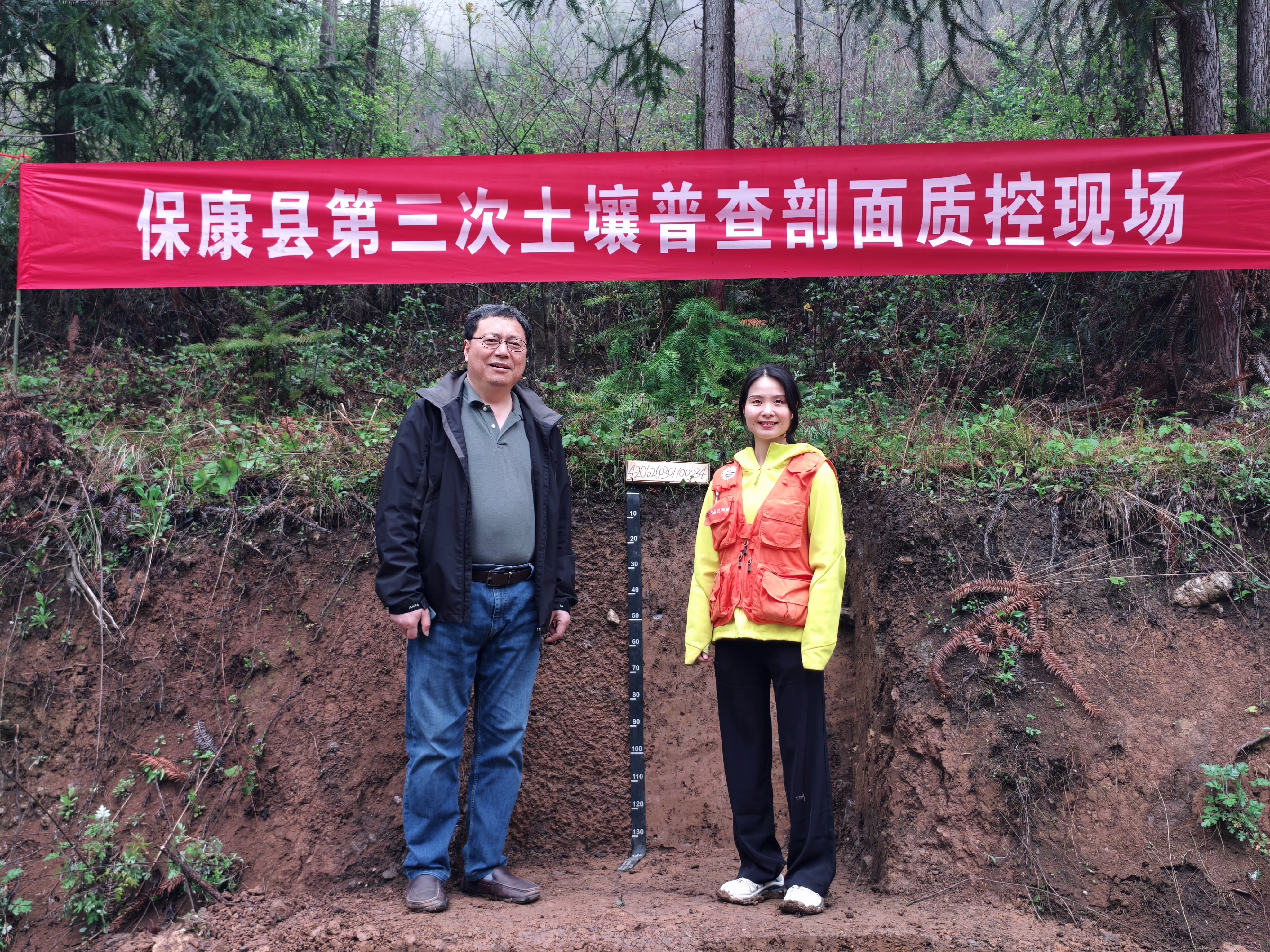

7月17日,土壤三普专家技术指导组外业技术组华中片区片长、华中农业大学蔡崇法教授端坐电脑前,在土壤三普信息化工作平台上,一边反复观看外业调查采集工作的现场照片,一边对记录上报的土壤调查数据进行研究,线上检查省土壤普查工作野外现场填报的资料。目前,湖北省第三次全国土壤普查外业调查采样验收已近尾声。

蔡崇法教授深入土壤三普外业调查采样现场

放大屏幕中的图片和视频上,只见一名普查工作人员手持铁锹,小心翼翼地从齐腰高的土壤剖面铲下土壤样品。“从表层土壤出发,一路向下探索,我们会发现,土壤发育的岁月痕迹像年轮一样,深深印刻在土壤剖面不同层次中。”蔡崇法介绍,我国土壤普查要求每个土壤采集样点剖面达1.2米深,这是所有农作物赖以生存的土壤层次。通过这些层次形态和物质组成观测与分析,可以推测土壤发生发育与演变史,明确土壤肥瘦和生产障碍,找到保护和利用土壤的科学方案。对农民来说,它像一本精准的土壤说明书,指导他们合理栽种、施肥;对于农业管理人员来说,它是合理布局农业生产的基础。土壤普查既诊断了土壤健康状况,也反映了土壤利用情况与环境变迁。

40多年前,蔡崇法还是研究生时,跟随他的老师参与了全国第二次土壤普查工作。那次普查,现场靠手绘画,数据靠传统的化学分析,上报的土壤采样结果全靠纸张表格填写。如今,我国现代化程度突飞猛进,“土壤三普”的“新式武器”让土壤“开口说话”。

“土壤三普”首次采用统一的国家级土壤普查工作平台系统,每个采样点位都有国家颁发唯一编码的“身份证”,并科学划定采样范围。经过国家和省考核认定的采样领队技术人员利用5G技术、传感器技术、无人机等手段在现场找到采样点,并获得相关现场数据,在App后台填表,并经层层审核后提交,再汇总到云端进行相关统计和计算,而不是依靠逐级上报,实现了采集工作“线上线下”双同步。

在记录土壤信息方面,外业调查采样工作流程也更加规范。“土壤三普”采用“电子围栏”方式监督现场工作,以经纬度为标准,在当地划定了每个土壤采样点位的电子围栏,所有现场观测数据、照片、视频等只能在电子围栏内现场采集和上传,确保土壤样本真实有效。

毕竟,全国第二次土壤普查已经过去40多年,我国土地利用方式发生巨变,与农业生产相关的土壤性质、剖面性状也发生很大变化,尤其是以城市建设为主的人类活动,正在改变土壤整体结构。蔡崇法称,普查人员在勘察著名地标农产品“洪山菜薹”的特定土壤种类时,采样范围不局限于洪山区,而是扩大至武汉市大部分地区,成功确定特色土壤土种名称、范围和主要特性,为洪山菜薹产业发展提供技术支撑。

“外业调查采样、内业测试化验、成果编制汇总,最后通过运用互联网、大数据平台和人工智能等多种先进科技手段,把第三次全国土壤普查数据汇总至土壤三普信息化工作平台,主要工作将在2025年底完成。”蔡崇法说,本工作是今后30年我国土壤资源的基础科技数据。

关键词 艰辛

背上“百宝箱”,土坑里一趴一整天

“土壤具有不同类型、结构、层次,土壤普查是一个从地表向地下延伸的过程,难度超出想象。”7月18日,湖北省第三次全国土壤普查专家技术组组长、华中农业大学资源与环境学院院长、教授谭文峰接受记者采访时说,他和团队挑选最偏远、最艰苦、技术难度最大的两个山区:巴东、神农架。

谭文峰教授讲解土壤剖面采样技术规范

巴东县溪丘湾乡最北端的小龙村,依靠一条从悬崖绝壁穿过的崎岖公路连通外界。每次行经这里,头顶垂直峭壁,脚踩万丈悬崖,队员们一路上不敢打盹,不停说笑,驱散恐惧。

同一片区的陈家赢老师,在神农架,车沿着山路,开着开着前方突然没路了,采样队一行背上工具箱,徒步4小时。“工具箱有二三十斤重,里面装有卷尺、样品袋、铁锹、铁铲、木铲、小型打码机、无人机等物品。”谭文峰介绍说,“啥都有,简直是个‘百宝箱’!”

外业调查采样,首先是“踩准点”。山区的地形地貌极其复杂,有时走几步路,土壤类型和结构就发生变化。为此,踩准一个没有堆积、没有干扰且符合标准的样点,需耗时2—4小时。

其次是开挖剖面。谭文峰介绍,野外调查包括地表、剖面两种采样。地表采样采集表层土壤,分析土壤性质。剖面采样要挖掘一个长2米、宽1.2米、深1.2米的大坑,一面为垂直的剖面,一面为方便作业的阶梯。

重头戏是采样。掘开的土壤剖面,根据硬度、颜色、结构、砾石、石灰反应、根系等,划分成耕作层或腐殖质层、淀积层、母质层和母岩层等层次,研究其发生发育过程,由下而上逐层采样。“先采环刀样,用环刀取若干个100立方厘米的圆柱体土样,同时测定不同层次土样的酸碱度、容重、孔隙度等;再采剖面样,每层取5—7公斤土样,尽量均匀取土壤,还要注意避免各层土壤相互污染;最后踏勘周边环境,摸清土壤类型边界,记录植被类型、气候、水文地质等成土环境与土壤利用情况。”谭文峰称,土壤采样有整套“标准动作”,哪怕细微的差错,都可能影响普查的准确性。

碰到地下水位比较高的水稻土,采样也比较困难。有时挖到一半时,地下水就往上渗。采样队自备抽水机,现场抽干水,继续采。“既是脑力活,又是体力活。采一个样,有时在土坑里一趴就是一整天。”谭文峰坦言,队员们早出晚归,采样时取样装袋、制作标本、记录数据、拍照上传等,整个过程高效协作。

谭文峰是国家自然科学杰出青年基金获得者,平时教学、科研任务重,培训、采样往往利用周末时间。他带领团队,将科研课题与土壤普查巧妙融合,加快推进湖北省“中低产田红黄壤改良”“低山丘陵区种养加绿色循环”“秭归耕地地力提升”等多个课题实施,把科学成果写在大地上。

采样队的辛劳换来了老百姓的理解与支持,“尽管挖,以后我们种啥品种、如何施肥,心里便有数了!”秭归县农民周青大开自家橘园大门,任采样队品尝时说到。“老百姓与时俱进的想法和对美好生活的期待,让我们觉得再辛苦也值得!”谭文峰说。

关键词 精细

土壤也是艺术品,采样得下绣花功夫

在湖北省土壤三普野外作业中,12位“女汉子”翻越崇山峻岭,挖土铲泥修剖面,在艰辛的野外作业去发现美、感受神奇,成为一道独特的风景。

“剖面调查采样就像开盲盒,不知道会遇到什么情景,挖出怎样的剖面,只有挖完才能揭晓答案。”华中农业大学资环学院土壤学博士汪明霞称,这也是剖面调查采样的神奇之处。

汪明霞记得,有一次在咸宁市咸安区,天突然下起大雨,采样队只好放下挖开的剖面,返回驻地。第二天雨停,采样队回到样点,眼前却是“一缸水”。“我们立刻启用抽水机,可是一边抽水,一边挖土,浸泡过的土方一边垮塌。”汪明霞回忆,3台抽水机都无济于事,只得另起炉灶,重新挖掘。

历经岁月更迭,有些地块“改头换面”,有些地块却“不改本色”。汪明霞称,曾有一个林地样点,位于一片灌木林,挖开后却看到很清晰的犁底层。经调查得知,该区域20多年前“水改旱”后,慢慢荒废,灌木丛生。因为没有耕作,尽管模样改变,可深层次的土壤依然保持着水稻土的特性。“这正是土壤普查的意义所在,了解每一片土壤的演变历史和现状,为未来的土地利用方式提供依据。”

李燕丽采集土壤剖面样品

“太美了!太神奇了!”在长江大学农学院李燕丽博士眼里,每一个土壤剖面都是一件精美的艺术品。她将在仙桃、石首、荆州区等地采集的112个剖面调查坑,拍照后整理在一张图片里,远看仿佛一块块奇珍异宝,熠熠生辉。“色泽、纹理、结构各不相同,这是它们的价值密码。瞧,这块分了7层,一层一层冲积而成,深浅不一;这块是典型的梯田,淀积层、腐殖质层分明,述说着土壤的‘前世今生’……”李燕丽如数家珍。

剖面挖掘后,将观察面精修成两半。“这得拿出‘绣花功夫’,精雕细琢。”李燕丽介绍,1/3是毛面,观察结构,用剖面刀一点一点地刮,后一刀盖住前一刀的痕迹,不留刀痕;2/3是光面,观察发育演变,用平头铲铲平后慢慢轻削,不留铲痕。她还打了个比方,“又像女孩子化妆,精心描眉画眼,妆容精致却不露痕迹。”

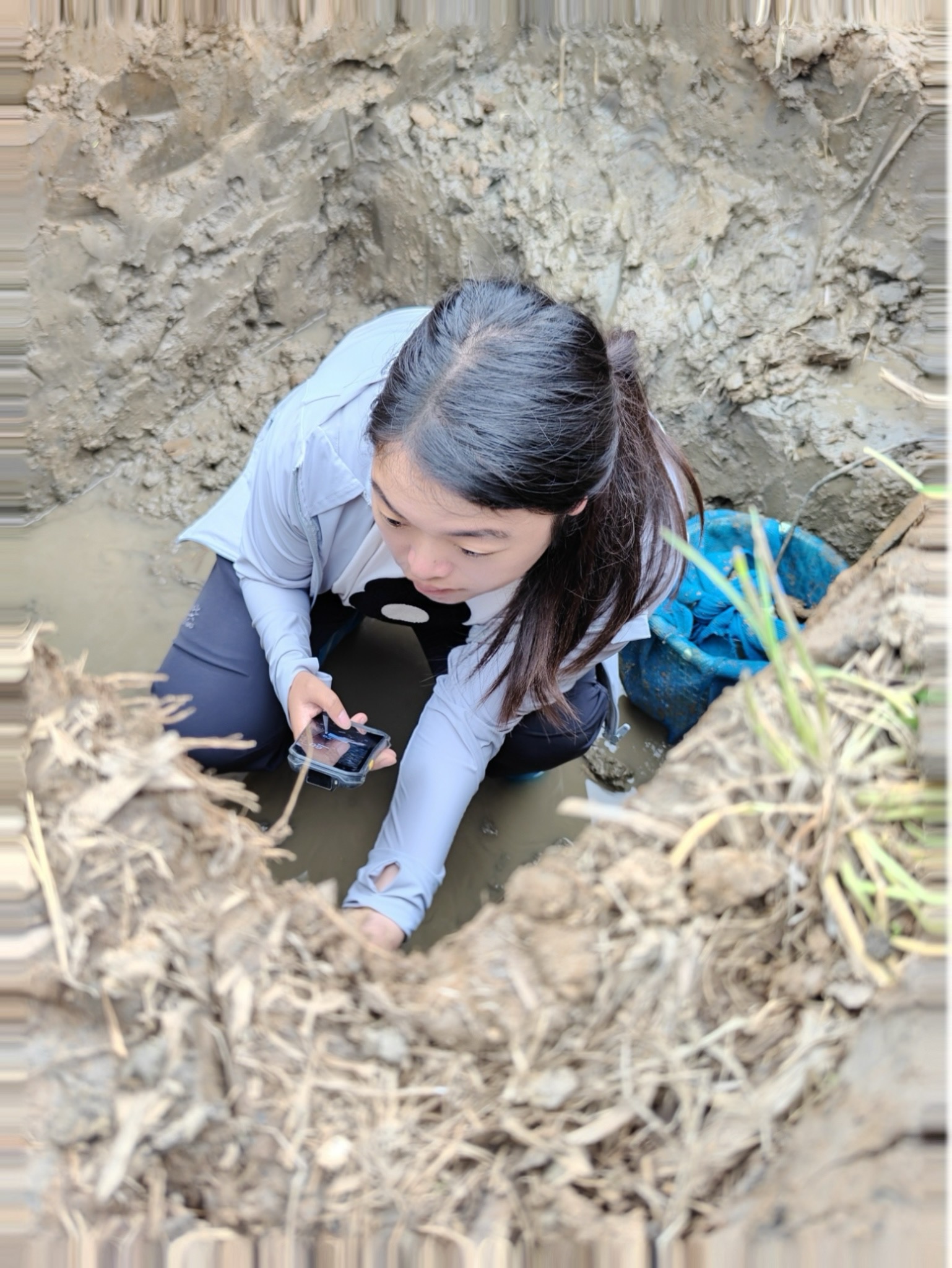

高婕妤蹲在土坑里拍照上传

省地质调查院工程师高婕妤是一名“95后”女孩,是省内最年轻的剖面采样领队。她坦言,尽管以前参与过土壤污染详查、多目标地球化学调查等多项野外作业,但像土壤三普这样范围之广、时间之长、样品之多、挖掘之深的调查还是头一遭。

高婕妤介绍,遇到代表性土壤时,采样队要使用特制的剖面框来采集整段土壤剖面。剖面框长1米、宽22厘米、厚7厘米,要紧扣在垂直剖面上,用木板贴住框背,以铁锤敲打,使框体完全嵌入土体,再小心剥离,盖上后盖,用螺丝固定,才算取好。“整个过程如同取模,必须做到尽善尽美。”

8个月时间,高婕妤带领团队辗转蔡甸、云梦、随县、浠水、罗田等,行程十万公里,“野外不方便,尽量少喝水,少上厕所。”汪明霞称,野外5个月没有吃过一顿像样的午饭,饿了就拿面包、泡面对付一下。李燕丽称,野外艰苦,曾发生过队员坠坡受伤、路遇滚石塌方等事件,聘请的当地司机吓跑好几个。

“能参与‘土壤三普’这样重大的土壤普查,对我们是宝贵的实战经验。”李燕丽倍感骄傲。

赵书军、刘冬碧是省农科院植保土肥研究所一对专家伉俪,一个研究土壤改良与培育,一个研究水生蔬菜施肥。去年,省农科院遴选10名土壤三普外业调查剖面土壤采样技术领队,二人双双通过考核入选,成了名副其实的 “剖哥剖姐”。赵书军同时担任该院土壤三普技术总负责人。

土壤三普时间紧、任务重,3632个剖面样点分布在全省十大片区,采样队一出门就是十天半个月。赵书军、刘冬碧聚少离多,每次打电话,聊的话题都绕不开“土”。

“剖面采样看起来是挖土坑,实则非常复杂。”赵书军介绍,采样队根据“二普”历史资料中的土壤类型图,在图斑内现场踏勘、选点,再组织技术人员按规范挖掘。

困难总是常常发生。有时预设样点分布在密林深处,无路通行,采样队只能用手中的“砍刀”慢慢劈出一条路,按图索骥。遇到预设样点分布在农田,大家需要与当地村干部一起,耐心解释、争取理解。好不容易选点成功,掘地三尺,却发现预想中的土壤类型、土体性状已经发生变化,不符合样本采集要求,只能重新找点。

“我们团队4名技术领队,需要在短暂的窗口期完成200多个剖面样点。”刘冬碧坦言,第一次带队去宜都采样时,对地质条件复杂的丘陵山区剖面选点很不适应,接连“弃坑返工”。看到自己带领大家做了这么多“无用功”,她又着急又自责,忍不住哭着拨打赵书军的电话:“相当于刚拿到驾照,就要熟练开车,好难!”

赵书军当时正在枝江市采样,接到妻子电话,不停劝慰:“专家又不是‘透视眼’,错判在所难免,前期慢一点没关系,保证采样质量才是关键……”接着,他结合自己采样经验,帮助妻子逐一分析,并给予专业建议。

丈夫支持让刘冬碧重拾信心。夫妻形成默契,每晚打电话、开视频,例行“三普夫妻交流会”,聊采样、商对策、比进度。“尽管经常回不了家,可我们在互相鼓励中迅速提高水平,激发战斗力。”2023年11月,刘冬碧和赵书军同时被选为剖面调查采样省级质控专家。

省级外业调查采样专家中,还有一对夫妻档——省农科院植保土肥研究所副研究员夏颖和华中农业大学资源与环境学院教授王军光。频繁出差对夫妻俩挑战不小。

“家里两个孩子,大的12岁,小的7岁,正是需要父母引导的时候。”王军光笑言,二人约定尽量“错时”采样,确保有一个人陪伴孩子。

王军光每周一到周三要为学生授课,周三一下课就匆匆赶赴采样现场。等他周日晚上风尘仆仆赶回武汉,两人交接完毕,夏颖赶紧出门,星期三下午继续交接。两个可爱的孩子总说,“爸爸妈妈在玩接力”。

接力也有掉棒的时候。好几次,王军光在偏远山区采样,交通不便,直到星期天深夜才回。同事们已提前出发,夏颖只能周一凌晨5点出门赶去汇合。面对丈夫“爽约”,她说:“都是为了工作,我们互相理解支持。”

这些“土特产”土壤有何不同

洪山菜薹:洪山土壤为红壤和黄壤土,富含丰富微量元素,并具有独特碱性冲积沉积物母质,非常适合洪山菜薹生长,品质独特和单株重量较大。

京山桥米:京山土壤中有机质、全氮、碱解氮、全磷、速效磷等含量均远胜周边地区,铁含量突出,为桥米生长提供充足养分。

恩施小土豆:恩施州境内95%土壤含硒,53%土壤富硒,使恩施土豆也富含硒元素,因此被称为“富硒小土豆”。

红安苕:红安县土壤质地轻、含砂量大、通气性好、以微酸土壤为主,蓬松且有机质含量高,使得红安苕生食甘甜可口,熟食绵软芳香。

秭归脐橙:秭归土壤以黄壤和紫色土为主,质地良好,疏松肥沃,酸碱适宜,有机质含量丰富,使得秭归脐橙具有香郁味甜等独特品质和口感。

附件:

相关新闻

- 大地馈赠|谷雨话白茶 “土壤普查”如何助力“土特产”大文章 2025-04-20

- 两会上的“土”声音|超级会客厅 2025-03-12

- 土壤三普风采录|一群人,一件事,他们做到了全力以赴 2025-02-21

- 土壤三普风采录|时空穿梭,跨越四十载的对话 2025-02-20

- 土壤三普风采录|测土护土,一干就是一辈子 2025-02-19

提示信息

提示信息