《习近平的七年知青岁月》学习心得(之二):不忘初心 牢记使命

市场信息司统计处调研员 陈冬冬

10月18日,举世瞩目的十九大在京胜利召开,习近平总书记在大会上作了报告,台上的他,坚定自信,从容有力。64岁,210分钟,3万2千余字,全程站立无休息,中间只喝了几次水。一时间朋友圈沸腾了!

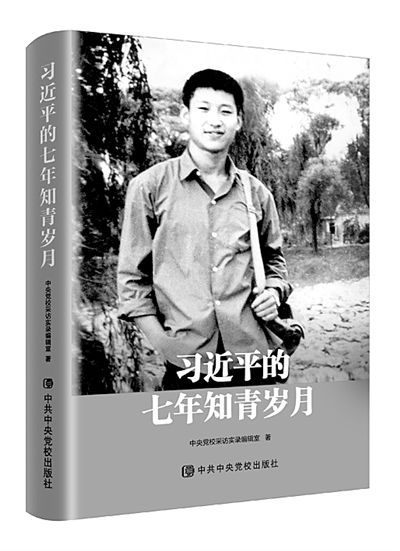

“没有一个人能很轻松地对待工作,没有人不用付出努力就能得到众人的青睐,目的都是一样,责任也都一样,只是岗位不同”。网友们发自内心的敬佩和感慨,让我想到近期读《习近平的七年知青岁月》里的精彩采访实录。“成功,是成功者主体的成功……,然而,机遇不会平均分配给每一个人,它只为那些有准备的人提供。”习近平正是一个有准备、有担当的人!在插队期间,面对特殊历史时期的苦难和磨砺,他没有抵触,没有怨言,而是迎难而上,努力奋进。通过刻苦学习,充实知识,提高文化修养,又通过身体力行的劳动,担任村干部,带领乡亲们改变村庄的面貌。七年上山下乡的艰苦岁月,他不仅在知识上有了充分储备,而且在实践上也有了丰富经验。

不忘初心,方得始终。习总书记当年属于“老三届”中年龄最小、插队地方最苦、在农村待时间最长的知青,早在2002年,他就在公开发表的《我是黄土地的儿子》中写下了这样的话:“15岁来到黄土地时,我迷惘、彷徨;22岁离开黄土地时,我已经有着坚定的人生目标,充满自信。作为一个人民公仆,陕北高原是我的根,因为这里培养出了我不变的信念;要为人民做实事!”在延川县梁家河、赵家河,他与农民同吃同住同劳动,组织带领群众修道路、打淤地坝、办铁业社、建代销店、打大口井、发展沼气,他称自己“是个普通农民”,把自己完全融入农民之中。在这片神奇的黄土地上,铸造了他不变的“初心”,由一个不谙世事的少年脱胎换骨为群众眼里的“吃苦耐劳的好后生”,一心让群众过上好日子的领路人。正如十九大报告所说,不忘初心,方得始终。中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。这个初心和使命是激励共产党人不断前进的根本动力。

扎根农村,坚持到底。1972年以后,大部分知青都走了,当他下决心回梁家河挑重担前,在思想上却做好了当一辈子农民的准备。有了这种思想和意识,再加上自己的思考和努力,他继续扎根陕北农村,踏踏实实做了大量的实事、好事。特别是在学办沼气这件事上,他到四川学习沼气技术,回来以后亲自试验,建起了陕西省第一口沼气池并点火成功。在这个过程中,他爱思考,肯努力,更重要的是,他有决心和毅力。梁家河村民武晖说,社员之间说到近平,对他的印象就是,这个人话不多,轻易不说出口,但只要说出口的话,只要认定了的事,他就坚持到底。他看到当地老百姓自己做的炉具、灯具,就提出要带一些样品回去,还希望四川把师傅派到梁家河帮忙办沼气,引入石板脱粒机。他有心考察,用心学习,克服重重困难带领村民坚持把办沼气这件事做成,其他打淤地坝、办代销点、办铁业社等等,没有哪件事情是半途而废的,无论遇到什么困难,他都想办法克服。正是这种坚韧不拔,吃苦耐劳的精神,既锻炼了他的意志和品格,又积累了做好农业农村工作的本领和经验。

刻苦学习,知行合一。在采访中,很多人都提到,近平很喜欢读书学习,喜欢思考,也喜欢写东西。他带来不少书,不仅自己经常看,也把书借给别的知青和村里的老乡看,也从别的知青那里借书、找书看。书的种类很多,内容也很丰富,有政治、经济方面的,也有哲学、中外的文学作品,还有古典名著和工具书。习近平总书记曾说“要系好人生的第一粒扣子”。他在“文革”中插队当知青,使他更具有百姓观念、法制意识,养成了良好的学习和阅读习惯,树立了正确的人生观,走出了自己的人生道路。七年的努力拼搏、自强不息,让他在农村沉下身子,仔细了解情况,认真处理问题,残酷现实不仅没有令他消沉,反而形成更为稳重顽强的性格。他曾说过,七年上山下乡的艰苦生活对我的锻炼很大。一是懂得了什么叫实际,什么叫实事求是,什么叫群众。二是培养了自信。十八大以来习总书记提出很多治国理念,都和他青年时期系好“人生第一粒扣子”有关。他表现出来的为民情怀、求实作风、稳健风格、非凡气魄,都可以从插队历练中找到答案。

作为一名从事农业农村管理的共产党员,掩卷而思,心情竟久久不能平静。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略,并对“三农”工作作出了系统论述和纲领部署,提出了很多新判断、新思想和新要求,为我们做好新时代“三农”工作提供了遵循和指南。在深受鼓舞,倍感振奋的同时,我们也要脚踏实地,拼搏奋进,让农业农村真正插上互联网的翅膀,把党在农业农村的方针政策真正落地。

提示信息

提示信息