《习近平的七年知青岁月》学习心得(之一):梁家河-习近平“三农”思想的源泉

市场信息司运行处副处长赵卓

阅读《习近平的七年知青岁月》,是一种很独特的精神体验。听“知青说”、“村民说”、“各界说”,感知一串串细腻感人的故事,仿佛跟随习近平总书记的步伐,也在延安的山沟沟——梁家河村度过了七年知青岁月。在阅读过程中,时常被青年习近平与村民同甘共苦的醇厚感情所打动,更为他带领村民谋发展的理性实践所折服。

七年间,习近平由一位来自大城市的青涩少年成长为一位陕北普通乡村出色的党支部书记。我认为,在梁家河村的这七年知青岁月,为后来习近平总书记带领全党形成新时代中国特色社会主义思想打下了深厚的实践基础,特别是由于对基层农村的长期切身体验和不懈探索,他的“三农”思想更是在这里产生雏形并不断发展成熟。正如本书出版说明中所言,党的十八大以来,习近平总书记之所以能够带领党和人民披荆斩棘、攻坚克难,全面开创中国特色社会主义事业新局面,很大程度上来自他扎实的实践基础、深厚的经验积累和由此而来的深邃理论思考,而梁家河七年知青岁月,无疑是他人生经历中十分重要的起点。从青年习近平在梁家河“三农”实践中汲取智慧,追寻习近平“三农”思想的源泉,引导我进一步做好“三农”工作,是读《习近平的七年知青岁月》最大的收获。

打淤地坝——解决吃饭问题

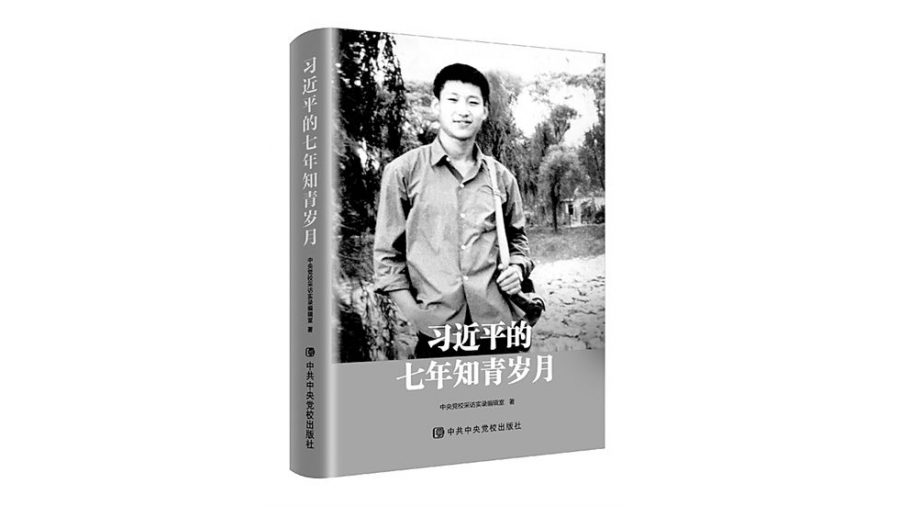

书中受访的多位梁家河村村民,都谈到习近平当上党支部书记后,带领大家干的第一件大事,就是在村里的沟口打淤地坝,建成了梁家河村最好、最平整,也是最便于灌溉的土地。我在2012年参加农业部“百乡万户”调查活动时,在陕北的洛川呆过半个月,赶往农村调研的路上,一眼望过去几乎都是沟沟壑壑,很难找到大片的平地。所以当看到书里“习近平带领梁家河村民修建的淤地坝”的照片时,不由得被大片绿油油的玉米地给震撼到了,更加能体会到村民口述打淤地坝时字里行间透出的艰辛。

由于村民刚开始不理解、不支持在河口建淤地坝,习近平在给村民王宪平(小名“黑子”)做思想工作时说:“黑子,你说咱梁家河为啥穷?为啥吃不饱饭?就是因为土地太少了。这里打上坝,增加这么大面积的水浇地,以后梁家河的子子孙孙都会受益。”土地是农业之母,口粮是生计之本。习近平之所以在当选为支部书记后就马上就带领大家干这件事,“付出了全部的热情和精力”,就是在目睹梁家河村民终日劳作却吃不饱饭的沉重现实后,痛定思痛,根据当地的地貌和气候特征做出的重大决定。

位于陕北的梁家河村,虽然与其他地方农业生产条件不同,但仍然可以看作是中国“人多地少”基本国情农情的缩影。习近平在梁家河村带领村民打淤地坝、发展粮食生产的经验,对于整个国家保护耕地、加强农业基础设施建设,确保粮食安全具有重要的启示意义。十八大以来,中央提出的“谷物基本自给、口粮绝对安全”、“严守耕地红线”、“藏粮于地”等国家粮食安全基本方略,与习近平总书记在梁家河村致力解决“吃饭问题”的实践是一脉相承的。虽然近两年我国粮食总体供大于求,但不能忘记我国水土资源稀缺的现实,不能忽略我国粮食供需长期偏紧的形势,确保国家粮食安全,把中国人的饭碗要牢牢端在自己手中。

办沼气和打水井——改善基础生活条件

村民们在谈到习近平带领大家做的事情中,都不约而同谈到了办沼气和打水井两件事。我想,之所以多年来大家对这两件事念念不忘,是因为缺能源和缺水是在祖祖辈辈在陕北农村生活的农民两大痛点。上世纪60年代末知青们由大城市来到落后的农村,切身感受到了很多生活的不便,最难以忍受的估计就是与做饭没有柴火、喝不到干净的水,这些都与日常生活息息相关。在书里“知青说”也都多次提到他们刚下乡时为打柴、洗澡苦恼的事,尤其是习近平爱读书,却只能用煤油灯照明,印象会更加深刻。

青年习近平的可贵之处就在于,遇到问题不是视而不见或者凑凑合合,而是由自己之痛体会到村民之痛,用自己的实际行动改善梁家河村落后的基础生活条件。他带领大家克服重重困难,硬是让四川湿热地区的沼气在陕北寒冷的梁家河村落地生根,并且办成了省里的先进典型;硬是靠人工耗时半个月挖出了一口水井,至今村民还在吃这口井里的水。办沼气和打水井,在当时的梁家河村几乎是不可能的事,可以说是创造了奇迹,有效解决了陕北农村烧柴、喝水这两个老大难问题。

习近平总书记说过,“小康不小康,关键看老乡”。十八大以来,党中央一直在力推农村公共服务均等化,水、电、气、宽带等在多数地区都普及到了农村。这次十九大报告更是明确提出,“要坚持农业农村优先发展”、“加快推进农业农村现代化”,这体现了以习近平为核心的党中央对新时代乡村振兴的高度重视。这些年我国“三农”发展的实践表明,只有补齐农村基础设施不足这个短板,让农村成为生态宜居之地,才能让村民安居乐业,才能吸引人才回流,真正实现乡村振兴。40多年前的冬天,当青年习近平踩着冰凉刺骨的泥水、不惜冻得落下腿病,带领梁家河村的村民们打水井时,心里装着的是迫切改变农村生活条件的愿望。今天的我们,更应该为之努力。

办铁业社、代销店、缝纫社、磨坊——搞活二三产业

习近平在梁家河村时,没有将视野仅仅局限于农业生产,而是围绕村民生产生活的需要,带领村民办了铁业社、代销店、缝纫社、磨坊等副业,搞活了二三产业。就像接替习近平任梁家河村支部书记的村民石春阳所说,“群众需要什么,近平就干什么”。在当时的政治和经济环境下,在农村开办副业不仅有很多实际困难,而且还存在很大的政治风险,“很容易被扣帽子”。但习近平对政策把握得准,又善于动脑筋,把握好非营利性质的前提,成功地在梁家河村兴办副业,给村里带来了实实在在的好处。如,铁业社让村里的铁匠发挥特长,解决了农业生产工具问题;代销店省去了村民去公社购买日用品的奔波,方便了村民生活;缝纫社让农村妇女从耕种劳作中解放出来,专门为社员提供缝纫服务;机器带动的磨坊极大地提高了粮食加工效率,还可以让毛驴去参加农业生产。

现在回头看看,这看似普通的一件件小事,背后都是大智慧和超前的眼光,包含着专业分工、优化配置、节本增效、产业融合的经济学原理,是青年习近平爱读书、勤思考、善实践的结果。农村要发展,农民要增收,就必须要把产业搞活,不仅农业生产要提高效率,而且要把相关的二三产业发展起来,引入科技、资本等新要素,形成现代农业产业体系、生产体系、经营体系。十九大报告中提出“产业兴旺”、“健全农业社会化服务体系”、“促进农村一二三产业融合发展”、“支持和鼓励农民就业创业”等乡村振兴理念和措施,可以说,在一定程度上源于习近平在梁家河村带领村民办副业的探索。

时代是思想之母,实践是理论之源。梁家河村的七年知青岁月,为习近平“三农”思想的形成提供了时空沃土,而思想之升华,更是习近平“以人民为中心”积极实践的结果。溯源梁家河村,听着生动的故事,循着清晰的足迹,让我更加深入领会习近平“三农”思想,更加坚定践行新时代“三农”事业。

提示信息

提示信息